세계적 기업들의 최근 트렌드다. 인공위성 만드는 우주기업 얘기다.

가장 앞서나가고 있는 건 역시 미국의 스페이스X다. 위성 1대당 200㎏급으로 몸집을 확 줄였다. 소형 위성 1만3000개를 쏘아 올려서 초고속 우주 인터넷 통신망을 만들겠다는 게 그들의 계획이다. 이른바 '스타링크' 구상이다. 핵심은 위성을 작고 가볍게, 또 싣기 좋은 형태로 만드는 것이다. 하나의 발사체에 차곡차곡 작은 위성 수십~수백 개를 '수납'해야 한 번에 더 많은 위성을 쏘아 올릴 수 있기 때문이다.

커다란 통에 안테나가 달린(본체에 탑재체가 달린) 형태의, 우리가 아는 위성의 모양이 보다 단순하고 납작한 형태(본체·탑재체 일체형)로 달라지고 있는 것이다. 그렇게 만드는 기술이 바로 돈이다.

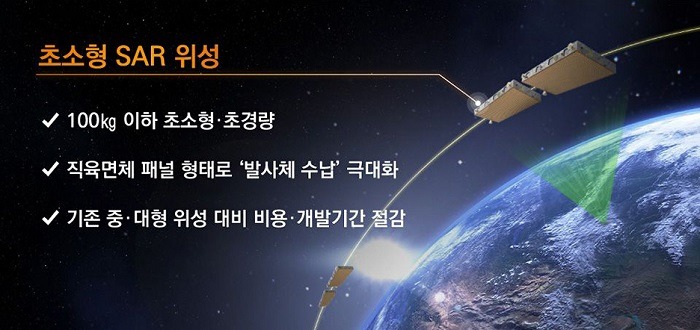

우리나라 우주 업계 역시 지향점은 같다. 정부는 민간 기업과 함께 100㎏ 이하급 초소형(SAR) 위성을 개발 중이다. 스페이스X가 발사하고 있는 위성이 200㎏급인 걸 감안하면, 스펙이 달라 단순 비교는 어렵지만 세계적 기술이라는 점은 누구나 동의한다. 여기에 한화시스템(대표이사 김연철)과 쎄트렉아이가 공동 참여한다. 한화시스템은 위성 체계 종합과 영상레이더 탑재체, 쎄트렉아이는 위성 본체 개발을 맡고 있다.

두 회사는 초소형(SAR) 위성의 형태를 기존 원통형 위성과 달리 가볍고 납작한 '직육면체 패널' 형태로 만드는데 집중하고 있다. 성능은 높이고, 형태는 단순화하는 것이다. 바로 초소형(SAR) 위성 개발의 핵심이다. 하나의 발사체에 위성을 한 대라도 더 싣기 위해서다.

한화시스템과 쎄트렉아이는 초소형(SAR) 위성 개발 등에 공동으로 참여하면서, 소형화 경량화에 집중하고 있다. 지난 1월 한화에어로스페이스가 쎄트렉아이 지분을 인수한 뒤, 기술 협력에 더욱 속도가 붙었다.

권세진 KAIST 인공위성연구소장은 "글로벌 네트워크를 가진 대기업 한화와 특화된 기술력을 가진 벤처기업 쎄트렉아이의 시너지가 민간 우주 개발의 속도를 높일 수 있을 것으로 본다"면서 '세계 시장 진출에도 큰 도움이 될 것"이라고 평가했다.

<저작권자 ⓒ 매일한국, 무단 전재 및 재배포 금지>

박세인 기자 다른기사보기