자투리 시간을 활용해 한 달에 40만원을 조금 넘게 벌던 A씨는 고용주의 장시간 알바 채용으로 일자리를 잃었다. A씨는 하루 2시간씩 주 5일 동안 최저임금(시급 9620원)을 받고 일했다. 일자리에서 짤린 뒤 주위에서 실업급여 대상자라는 얘기를 들었다고 한다. 실업급여를 신청하자 매월 90만원가량의 돈이 들어왔다. A씨는 어안이 벙벙했다. “왜 이렇게 많이 주나요”라고 반문할 수밖에 없었다.

자투리 시간을 활용해 한 달에 40만원을 조금 넘게 벌던 A씨는 고용주의 장시간 알바 채용으로 일자리를 잃었다. A씨는 하루 2시간씩 주 5일 동안 최저임금(시급 9620원)을 받고 일했다. 일자리에서 짤린 뒤 주위에서 실업급여 대상자라는 얘기를 들었다고 한다. 실업급여를 신청하자 매월 90만원가량의 돈이 들어왔다. A씨는 어안이 벙벙했다. “왜 이렇게 많이 주나요”라고 반문할 수밖에 없었다.

왜 일을 할 때보다 더 많은 실업급여를 받게 된 걸까. 초단시간 근로자의 구직급여 기초 일액을 산정할 때 하루 소정근로시간이 3시간 이하인 경우에도 4시간을 마지노선으로 간주하는 제도의 맹점 때문이다.

지난해 실업급여를 받은 임금근로자 가운데 27.8%는 A씨처럼 쉴 때보다 일할 때 임금 실수령액이 더 적은 ‘역전 현상’을 겪었다. 이밖에 실업급여를 받는 기간에 취업했는 데도 신고하지 않고 1000만원 넘는 돈을 부정수급하거나 해외에 체류하면서 지인을 통해 대리 신청해 실업급여를 불법으로 받은 사례도 매년 수백명가량에 이른다.

상황이 이렇다 보니 실업급여를 주는 데 쓰이는 고용보험기금의 실업급여 계정은 고갈 상태에 봉착했다. 18일 한국경영자총협회에서 고용노동부 고용보험기금 결산보고서를 분석한 결과에 따르면 지난해 외형상으로 실업급여 적립금 3조7000억원을 쌓았지만, 공공자금관리기금에서 7조7000억원을 차입해 사실상 4조원 규모의 빚을 떠안았다. 적립배율(적립금÷당해연도 지출액)은 0.26배로 역대 최저다. 현행법상 실업급여 계정의 여유자금으로 해당연도 지출액의 1.5~2배를 쌓아야 하는데, 한참 못 미치는 수준이다. 지난해 실업급여 계정의 재정수지도 5650억원 적자를 봤다. 수입은 13조5765억원이었는데 지출이 14조1325억원으로 더 많았다.

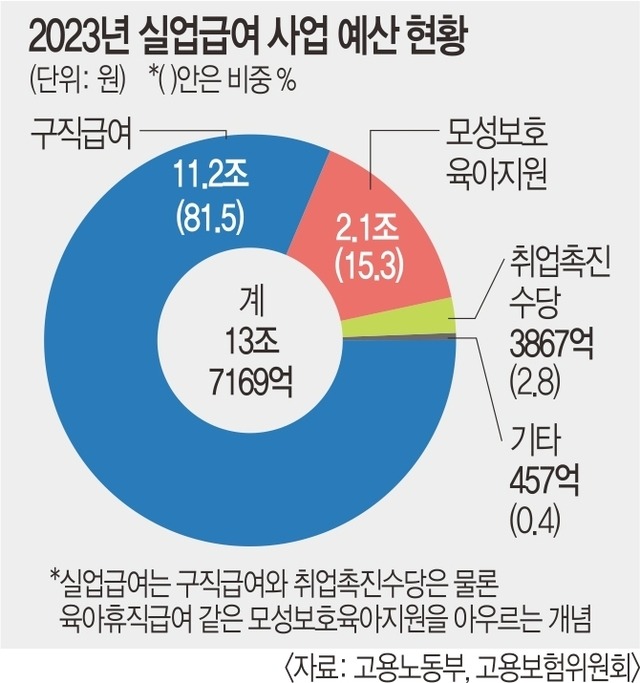

실업급여는 보수총액의 1.8%를 노사가 절반씩(0.9%) 분담해 재원을 조성한다. 올해 실업급여 예산은 13조7000억원이다. 대부분 구직급여(81.5%)에 쓰이는데 육아휴직 등 ‘모성보호육아지원’에 투입하는 비중이 매년 커지고 있어 문제를 제기하는 목소리도 크다. 지난해 모성보호급여 지출은 2017년(9000억원) 대비 122% 늘어난 2조원이었다.

고용보험기금 내 실업급여 계정의 재정 건전성은 악화일로다. 전문가들은 코로나19 팬데믹을 거치면서 실업급여 수급자가 폭증한 데다, 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 높은 편인 ‘구직급여 하한액(최저임금의 80%)’이 맞물린 결과라고 분석한다. 실업급여는 구직급여와 취업촉진수당, 모성보호육아지원을 포괄하는 개념이다.

박철성 한양대학교 경제금융학부 교수는 “한국의 구직급여 하한액은 평균 임금 대비 44.1% 수준으로 OECD 평균인 21.6%를 크게 웃돈다. 하한액이 높다 보니 구직급여를 받으려는 강한 유인이 발생한다. 재정 건전성을 높이려면 하한액 조정이 필요하다”고 말했다. 구직급여 상한액은 1일 6만6000원으로 정액이다. 하한액은 최저임금에 연동해 산정한다. 현재 하한액은 1일 6만1568원이다.

실업급여 제도의 허점을 노린 반복·부정 수급자가 늘면서 도덕적 해이 논란은 끊이지 않는다. 5년 동안 3회 이상 실업급여를 탄 근로자는 10만명을 넘었다. 한국은 구직급여 수급 요건인 기준기간(실직 전 18개월 근속)과 기여기간(180일 이상 근무)이 짧은 편이라 반복 수급이 용이하다.

이에 정부와 여당, 경영계는 구직급여 하한액을 60% 수준으로 낮추거나 아예 폐지하자고 주장한다. 수급 요건을 일본이나 독일처럼 24개월(기준기간), 12개월(기여기간) 등으로 늘리자고도 한다. 김선애 경총 고용정책팀장은 “실업급여 제도는 실직에 따른 소득 감소를 보전하고 하루라도 빨리 구직 활동에 나서도록 돕는 것이지만, 일부는 정상적 기능을 못하고 있다. 악용돼서는 안 된다”고 지적했다.

<저작권자 ⓒ 매일한국, 무단 전재 및 재배포 금지>

박진영 기자 다른기사보기