정부 자문기구인 국민연금 재정계산위원회가 지난 1일 연금개편안을 내놓으면서 이를 둘러싼 논란이 커지고 있다. 논쟁의 중심엔 보험료율과 소득대체율(생애평균소득 대비 연금수령액)을 함께 높이는 ‘더 내고 더 받는’ 방안이 있다. 재정계산위는 연금개편안에서 ‘소득대체율 유지’를 권고하면서 이 방안을 제외했다. 하지만 일부 위원은 이 같은 방침에 반발해 위원직을 사퇴했다. 노후 소득 보장을 위해 소득대체율도 높여야 한다는 것이다. 하지만 소득대체율을 올리면 보험료 인상 효과가 반감되고 미래 세대의 부담이 커진다. ‘더 내고 더 받기’를 한다면 부담은 어느 정도인지 짚어봤다.

정부 자문기구인 국민연금 재정계산위원회가 지난 1일 연금개편안을 내놓으면서 이를 둘러싼 논란이 커지고 있다. 논쟁의 중심엔 보험료율과 소득대체율(생애평균소득 대비 연금수령액)을 함께 높이는 ‘더 내고 더 받는’ 방안이 있다. 재정계산위는 연금개편안에서 ‘소득대체율 유지’를 권고하면서 이 방안을 제외했다. 하지만 일부 위원은 이 같은 방침에 반발해 위원직을 사퇴했다. 노후 소득 보장을 위해 소득대체율도 높여야 한다는 것이다. 하지만 소득대체율을 올리면 보험료 인상 효과가 반감되고 미래 세대의 부담이 커진다. ‘더 내고 더 받기’를 한다면 부담은 어느 정도인지 짚어봤다.

◇소득대체율 높이면 보험료 인상 효과 사라져

재정계산위는 연금개편안에서 보험료율, 수급개시연령, 기금 수익률을 조합한 18개 시나리오와 시나리오별 기금 고갈 시점을 제시했다. 하지만 시나리오별로 재정계산기간(2023~2093년)에 미래 세대가 떠안게 될 부담이 현행 제도에 비해 어떻게 달라지는지는 명시하지 않았다.

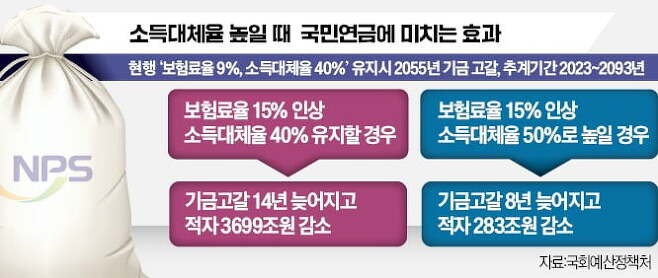

이는 국회예산정책처의 지난 3월 ‘공적연금개혁과 재정전망’ 보고서를 통해 엿볼 수 있다. 보고서에 따르면 국민연금 보험료율만 현행 9%에서 15%로 높이고 소득대체율은 현행 40%를 유지한다면 재정계산기간 연금 누적적자는 현행 제도 대비 3699조3000억원 줄어든다. 반면 보험료율을 15%로 높이면서 소득대체율도 50%로 올리면 연금 누적적자는 현행 제도 대비 282조6000억원 감소하는 데 그친다.

보험료율을 15%로 올리더라도 소득대체율을 40%로 유지할 때와 50%로 높일 때 재정 절감 효과가 3416조7000억원에 달하는 것이다. ‘더 내고 더 받는’ 시나리오의 경우 현세대가 노후에 받는 연금을 늘리기 위해 그만큼 미래 세대에 부담을 떠넘기게 된다는 의미다.

소득대체율을 올리면 연금 고갈 시점도 소득대체율을 유지할 때보다 앞당겨진다. 현재 국민연금 고갈 시점은 2055년으로 예상된다. 예정처에 따르면 보험료율을 15%로 높이고 소득대체율을 40%로 유지하면 기금 고갈 시점은 2069년으로 14년 늦춰진다. 재정계산위는 2071년으로 현행보다 16년 늦춰질 것으로 본다. 이에 반해 보험료율을 15%로 올리면서 소득대체율을 50%로 높이면 연금 고갈 시기는 2063년으로 8년 늦어지는 데 그친다고 예정처는 추산했다.

◇“미래 세대에 더 가혹”

‘더 내고 더 받는’ 안이 연금 고갈 시점을 늦추는 것도 ‘착시효과’에 불과하다는 게 전문가들의 지적이다. 보험료율을 올리면 그 효과는 바로 나타난다. 당장 가입자들이 인상된 보험료를 내야 하기 때문이다. 반면 소득대체율은 지금 올려도 효과가 늦게 나타난다. 예컨대 지금 20~40대 가입자가 연금을 받는 20~40년 뒤에나 급여액이 실질적으로 늘어난다. 오건호 내가만드는복지국가 정책위원장은 “연금 고갈 시점이 연장되면 재정이 안정되는 것처럼 보이지는 이는 착시”라며 “고갈 이후의 미래 세대엔 더 가혹한 부담만 남기게 된다”고 지적했다.

소득대체율 50%를 요구하며 재정계산위에서 사퇴한 위원들이 보험료율을 13%까지만 올리자고 한 것도 논란이다. 이 위원들은 주식 등 자본소득에 추가로 연금 보험료를 매기고 국내총생산(GDP)의 1~2% 정도 재정을 투입해 연금 재정을 메워야 한다고 요구한 것으로 알려졌다. 지난해 한국의 명목 GDP는 2150조원으로, 2% 재정은 43조원에 달한다. 올해 국세 수입 전망치(400조5000억원)의 10%가 넘는다.

김용하 재정계산위원장은 “한정된 예산 제약에서 국민연금에 대한 국고 투입은 다른 필수 사업을 줄여야 가능한데 현실적으로 어렵다”며 “증세로 국민연금 재원을 조달하는 것은 세대 간 형평성 차원에선 보험료율 인상과 큰 차이가 없고 국채를 발행할 경우 미래 세대에 부담을 떠넘기는 것”이라고 말했다.

<저작권자 ⓒ 매일한국, 무단 전재 및 재배포 금지>

박진영 기자 다른기사보기