연초부터 월 2만 명대 출생아 수가 깨졌다. 1~5월 중 출생아 수가 월 1만 명대를 기록한 건 처음이다.

연초부터 월 2만 명대 출생아 수가 깨졌다. 1~5월 중 출생아 수가 월 1만 명대를 기록한 건 처음이다.

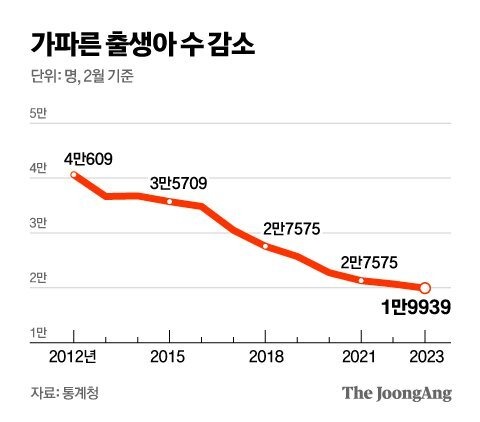

26일 통계청이 발표한 인구동향에 따르면 2월 출생아 수는 1만9939명으로 지난해 같은 달(2만705명)보다 3.7% 줄었다. 월간 통계를 작성하기 시작한 1981년 이후 2월 기준으로 가장 적다. 올해 1~2월엔 총 4만3118명의 아이가 태어났는데 지난해 같은 기간과 비교하면 5%(2252명) 줄어든 수준이다. 2012년 2월만 해도 전국의 출생아 수는 4만609명이었다. 반 토막도 안 되는 수준인 2만 명 밑으로 떨어지기까지 불과 11년밖에 걸리지 않았다.

2015년 12월 이후 한 달도 빠짐없이 1년 전과 비교해 출생아 수가 줄고 있다. 지난 2월까지 7년2개월 연속 기록이 이어지는 중이다. 출산율에 있어서는 ‘깜짝 반등’조차 기대할 수 없다는 의미다. 아직 2월까지밖에 통계가 나오지 않았지만 올해 또다시 합계출산율이 역대 최저를 기록할 가능성이 커지고 있다.

2월 사망자는 2만7390명으로, 지난해 같은 달보다 1905명(6.5%) 감소했다. 출생아 수보다 사망자 수가 더 많은 인구 자연감소는 2019년 11월 이후 40개월째다. 거리두기 해제로 인한 일상 회복으로 혼인 건수는 증가했다. 2월 혼인은 1만7846건이었는데 지난해 같은 달보다 2541건(16.6%) 늘었다.

출산율이 전 세계에서 가장 낮은 수준이지만, 출산·양육 지원 예산 비중은 경제협력개발기구(OECD) 평균에 못 미친다는 지적이 나왔다. 국회예산정책처는 전날 국회 토론회에서 이 같은 분석 보고서를 내놨다. 2006년 2조1000억원이었던 저출산 대응 예산은 지난해 51조7000억원으로 늘었다. 이 중 46%에 달하는 23조4000억원이 전세 임대, 공공임대 융자사업 등 주거 지원에 사용됐다. 주거 지원으로 저출산 예산이 실제보다 커 보이는 착시효과가 나타났다는 지적이다.

보육·돌봄 등 가족예산 비율은 국내총생산(GDP) 대비 1.56% 수준이다. OECD 평균(2.29%)에 못 미친다. 저출산 문제를 어느 정도 극복했다는 평가를 받는 프랑스·독일·스웨덴은 GDP의 3.37%를 가족예산으로 쓴다. 특히 아동수당·육아휴직급여 등은 2019년 기준 GDP 대비 0.32%로 OECD 평균(1.12%)의 3분의 1도 되지 않았다.

초저출산 여파로 한국의 인구는 빠르게 줄어들 전망이다. 현재 5156만 명이지만 2041년엔 5000만 명이 붕괴하는 것으로 통계청은 추정하고 있다. 정부와 전문가들은 적정 인구를 5000만 명으로 보고 있다.

26일 열린 국회 인구위기 특별위원회 3차 회의에서 더불어민주당 이원택 의원은 “내수시장이 지속해서 발전하려면 어느 정도의 인구가 적정하냐”고 물었다. 이에 대해 방기선 기획재정부 1차관은 “현재 인구 정도는 유지돼야 한다”고 답변했다. 이 의원도 “5000만 명 정도 유지돼야 한다고 본다”며 “인구가 감소한 후 재정을 투입하면 효과가 작다”고 말했다.

이 의원은 자신의 지역구인 전북 김제시·부안군의 예를 들어 인구 감소의 경제적 악영향을 설명했다. 이 의원은 “김제시는 한때 인구가 26만 명이었는데 지금은 8만 명대로 줄었다. 10만 명을 지나니 영화관이, 8만 명을 지나니 응급실·분만실이 사라졌다. 나이키·아디다스 같은 브랜드 매장이 사라졌다. 면 단위는 5000명이 되니 병원이 전멸했다”고 말했다.

<저작권자 ⓒ 매일한국, 무단 전재 및 재배포 금지>

박진영 기자 다른기사보기